Als „Zeit“-Reporter Michael Holzach 1980 sechs Monate lang durch die Bundesrepublik Deutschland trampte und zwei Jahr später sein Kultbuch „Deutschland umsonst“ im Hoffmann und Campe Verlag veröffentlicht wurde, schien die Welt noch in Ordnung. Zwar nicht schwer in Ordnung, aber doch genügend unbeschwert, um nach vier Jahrzehnten verrückter Hamsterrad-Sogwirkung im Stillen auszurufen: Ja, so wie es damals war, so hätten wir es heute liebend gerne wieder zurück. Würde Autor Holzach selbst auch diesen nostalgischen Ton an den Tag legen und vor der Gefahr von Corona in die leutselige Erinnerung an den bürgerlichen Wohlstand der Nachkriegszeit flüchten wollen? Wahrscheinlich nicht.

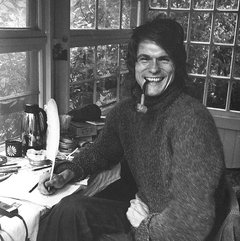

Denn als 1947 in Heidelberg geborener Kaufmannssohn, der 1968 das Abitur ablegte, sich an der Universität für Sozialwissenschaften einschrieb, Studienreisen nach Israel und Indien machte, einen feinen Riecher für die ungehörten Warnrufe der Dritten Welt entwickelte und von 1974 bis 1977 Sozialreportagen für das Hamburger „ZEITmagazin“ schrieb – als so jemand würde Michael Holzach es schwer gehabt haben in der Medienbranche des 21. Jahrhunderts voller Fake und Breaking News.

Er war einer, dem weder die Gegenwart noch das Verklärende der Vergangenheit einwandfrei schmecken wollten. Sein „Deutschland umsonst. Zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland“ kostet heute schlappe zehn Euro und spricht auf 250 Seiten knallhart davon, wie es sich anfühlt, in mittelloser Verlierer-Haut unterwegs zu sein. Eigentlich hatte Michael Holzach keinen Grund, das tun zu müssen. Das gepolsterte Bett, worin er zur Welt gekommen war, ersparte ihm den Schritt zum Schnorren und Hausieren. Doch der Reporter Michael Holzach aus Norddeutschland hatte das Interviewen von „Schwarzen Petern“ der Gesellschaft aus glücklicher Distanz satt. Der ganzheitlichen Recherche über sie fehlte die Zutat des persönlichen Nachempfindens.

Schutzlos auf sechs Beinen

So ungesichert wie gerade noch mal knapp verkraftbar sollte es darum auf seiner Fußwanderung von Hamburg nach Oberbayern und zurück zugehen. Ohne Kompass und ohne Landkarte. Das einzig handfeste Backup, das er im Rucksack dabei hatte, war sein Krankenversicherungsausweis. Geld als Fortbewegungsmittel war ihm all die langen Wochen vom Frühjahr bis zum späten Herbst freiwillig strikt verpönt. Nur beim Suchen nach einer geeigneten Langzeitbegleitung auf vier Pfoten war Michael Holzach gleich am Tag des Losmarschierens ab der Haustüre wählerisch. Im Tierasyl schlug ihm aus den Käfigen sogleich laut bellend und gar beißend entgegen, was auch Menschen verrohen lässt: „Es gilt das Gesetz des Stärkeren.“

Aber der unvergessene Autor, der testamentarisch verfügte, dass der Erlös seiner Bücher vom Hoffmann und Campe Verlag „Brot für die Welt“ zugutekommen sollte, empfand nicht das Bedürfnis, unterwegs auf Schusters Rappen im Land der Kanzler Schmidt und Kohl irgendwem irgendwas beweisen zu wollen. Michael Holzach war ein Linker, der sich gut vor Extremen zu schützen wusste. Typen wie ihn könnte die Welt heute in Schriftsteller-Clubs und Redaktionen dringender denn je gebrauchen. Damit „das Gesetz des Stärkeren“ nicht die Zähnefletschenden bevorteilt. „Feldmann“ taufte Holzach den ängstlichen Boxermischling, den er aus dem krass tobenden Tier-asyl auf seine Alleinexpedition mitnahm. „Handschriftlicher Zusatz: ´Mag nicht Autofahren!´ – das gibt für mich den Ausschlag.“

„Deutschland umsonst“ ist ein Buch voller Kontraste. Schonungslos malt es die Landkarte eines Gesamtgefüges, das dem Gefühl nach aus lauter Filterblasen besteht, die – mal abgesehen von guten und schlechten Ausnahmen – nichts mit-einander zu tun haben wollen. Im südhessischen Vöckelsbach, wo seiner Wasserflasche der Inhalt ausgeht, verdingt Michael Holzach sich zwei Tage lang bei Bauer Herold. Dass dieser ihm statt Gänsewein „Äbbelwoi“ einschenkt, merkt der in literarisch-intellektueller Absicht durch die Lande streifende Aussteiger und Tippelbruder zu spät. Keine Spur von einer Chance zum Davonschleichen aus der Affäre. Noch ehe Holzach sich umschauen kann, sitzt er als Erntehilfskraft oben im Kirschbaum.

Deutschland vergeblich?

Würde Bauer Herold abends vor der Tagesschau nicht ein Gläschen „Quetschewasser“ nach dem anderen stürzen, zum erhobenen rechten Arm das Horst-Wessel-Lied gurgeln und sich frei von der Leber weg einen antisemitischen Kommentar gönnen, wäre Michael Holzach vom Steinobst seines Gastgebers restlos begeistert. Aber Angetrunkene sagen immer die Wahrheit, und zwar ihre ganz persönliche. „Die Amis, die sin nur ufs Geld aus, die sin jo alles Judde“, sagt der bundesdeutsche Bürger Herold mit „glühenden freundlichen roten Backen“ zur Kandidatur von Republikaner Ronald Reagan um den Chefsessel im Weißen Haus. Bauer Ludl in Dachau nüchtern: „Des woa kein KZ, des wo a ganz normals Gfängnis wies viele gibt auf dr Welt. Des woan meist Kriminelle, Zigeiner, Homosexuelle und so a Zeig, ka ehrlichs Gsicht woa a net drunter.“

1980, wohlgemerkt. Im bayerischen Andechs, wo ihn noch deutlich die Erinnerung an den Geschmack von Heilbutt und Götterspeise aus Marienstatt auf der Zunge begleitet, rechnen Wanderbruder Michael Holzach und Feldmann ebenfalls mit einer nicht beiseite stehenden Klosterkultur. Aber der nur mürrisch sich zur Pforte bequemende Ordenspriester poltert von nichts als „Gammlern“ und davon, dass „wir kein Samariterhotel sind und die Küche außerdem schon zu ist. Nach einem ´Sieh zu, dass du fortkommst´ hat sich der Dicke schon wieder abgewandt und will sich gerade durch die Tür zwängen, da fasse ich mir ein Herz. Kleinlaut, aber eben doch noch laut genug, sage ich: ´Und was ist, wenn ich nun der Heiland bin?´ Der Satz sitzt.“ Einen Zehnmarkschein zückt der knorrige Benediktinermönch aus seiner Soutane. „Nehmens und gehens.“

Dabei kann es doch so einfach sein, sich zumindest ansatzweise an einem Leitspruch der Hutterer zu orientieren, bei denen Michael Holzach zwei Jahre vor seinem Deutschland-Experiment für die Dauer von ganzen zwölf Monaten zu Gast gewesen war: „Jedr gibt, wos´r konn, und kriegt, wos ihm Not ist.“ 1979 kam dieses heute vergriffene Buch „Das vergessene Volk. Ein Jahr bei den deutschen Hutterern in Kanada“ und nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältliche Pendant zu „Deutschland umsonst“ auf den Markt. Die journalistisch recherchierende Nachwelt von Michael Holzach wird wohl kaum einen neuen Schmöker auf die Reihe bekommen, der das Leben in strengster Gütergemeinschaft und einer gänzlich von der Welt abgeschotteten christlichen Sekte auch nur annähernd tief reflektiert.

Das Vakuum der Mitte

„Ich brauchte kein Geld, bekam zu essen, hatte ein Dach über dem Kopf. Die Frauen nähten mir die Kleidung, und der Säckelmann Elias gab mir jeden Monat meinen Liter Wein. Mehr braucht ein Hutterer nicht zum Leben, und ich ´Weltmensch´ fühlte mich bei diesem ´auserwählten Volk´ oft so sorglos und geborgen wie selten zuvor, manchmal aber auch schrecklich allein“, so ein Fazit auf der Rückseite einer dtv-Ausgabe. Reporter Michael Holzach verstand sich wie kein Zweiter auf Polemik, blieb aber zeitlebens ein Freund nuancierter Kritik. Das Deutschland von daheim und das Leben der Hutterer in Kanada, denen die protestantisch institutionalisierte Kirche bis heute nicht protestantisch genug sein kann, beides war ihm gleichermaßen zu spießig. Eine politische Mitte, wie Michael Holzach sie gern gehabt hätte – so etwas konnte, kann und wird es einfach nicht geben können in der Welt. Überlebensfähig scheinen nur die Exzesse.

Genau ihnen war der am 21. April 1983 auf Erkundungsgang vor den Dreharbeiten am vierteiligen ZDF-Fernsehfilm „Zu Fuß und ohne Geld“ tödlich verunglückte Reporter und Buchautor auf der Spur. Als einer, „der früher drei Zeitungen am Tag las und hinter den Neuigkeiten her war, wie der Teufel hinter der armen Seele.“ So schreibt er über sich selbst zu Anfang der Erzählung über das „vergessene Volk“, das im Gottesdienst ein uraltes Hochdeutsch und im Alltag ein Kauderwelsch aus Kärntnerisch, Tirolerisch, Bayerisch, Hessisch und Schlesisch spricht. Was den Hutterern in ihrem Gründungsjahr 1525 wichtig war, ist es nach wie vor. Als Pazifisten von echtem Schrot und Korn beharren sie seit jeher auf Opposition zu staatlichen Pflichtwehrgesetzen, weswegen sie stets neu auf Heimatsuche gehen mussten. 1621 verließen sie Mähren und gründeten in Siebenbürgen bei Hermannstadt/Sibiu einen Bruderhof. 1767 flüchteten sie in die Walachei und von dort vier Jahre später nach Russland. Die USA, wohin sie ab 1874 zogen, waren ihre vorletzte Wanderstation. Heute leben die Hutterer in Kanada.

Protestantische Ethik kann auch verblenden

Ihr Alltagsgebäck besteht aus nichts weiter als Mehl, Honig und Zimt und heißt „Schutenhonkelich“. Geht der Name vielleicht gar auf die im Südwesten Siebenbürgens und nicht nur da heiß geliebte „Hanklich“ zurück? Möglich. Sicher dagegen ist, dass Hutterer sich selbst genießerische Essgewohnheiten untersagen. „Hauptsache, alles geht möglichst schnell und vor allem ohne viel Genuss die Kehle runter“, schildert Michael Holzach. „Essen ist für Hutterer ein sakraler Akt, jeder Keks und jede Kaffeebohne eine Gabe Gottes, die man würdigt durch Schweigen.“ Unverständlich für Menschen, die draußen im Wohlstand der kapitalistischen Welt schleichend vereinsamen. „Ein Huttrischer ghert in die Gmah, woan-derscht do fressn ihn die Welf.“

So einfach aber ist es wiederum doch auch nicht. Denn bei den Hutterern gehorchen „die Mädchen den Jungen, die Jüngeren den Älteren, die Schüler dem Lehrer, der Lehrer dem Prediger, und der Prediger gehorcht Gott.“ Eine Mikrogesellschaft, die alles interne Diskutieren über Alternativen und ein Anpassen an die Außenwelt im Keim erstickt und gemäß dem Motto lebt: bei uns entweder so oder gar nicht!

Reporter und Autor Michael Holzach flog seinerzeit mit gemischten Gefühlen vom Airport Calgary nach Frankfurt am Main zurück ins „Höllenloch“. Er kannte jetzt beide Extreme menschlichen Daseins auf der Erde und wollte nur noch in die Mitte. Notfalls alleine. Aber „die Übergänge, die sind oft schwierig. Weil du sehnst dich nach dem Alleinsein, und wenn du es dann bist, ja, dann musst du dich da auch erst wieder einfinden“, wie seine langjährige und heute als freischaffende Künstlerin lebende Partnerin Freda Heyden vor drei Jahren im Kurzdokumentarfilm „anwesend – abwesend“ von Boris Penth einräumte.