Seit dem September 2005 können Bürger der Europäischen Union für 90 Tage visumsfrei in die Ukraine reisen. Viele nehmen diese Gelegenheit wahr und besuchen zum Beispiel den nördlichen Teil des gewesenen österreichischen Kronlands Bukowina mit ihrer damaligen Hauptstadt Czernowitz.

Von Fürstentum zu Fürstentum

Unsere Reise führte vom siebenbürgischen Kronstadt/Braşov über den Oituz-Pass und Suczawa/Suceava in die Ukraine. Die erste Überraschung erlebten wir in einer Raststätte nahe von Oneşti. Der Versuch der vierzig Reisenden, gleichzeitig einen Kaffee zu bestellen, scheiterte kläglich. Bei der 25. Tasse wurde es um zehn Uhr im Lokal plötzlich dunkel und die Kellnerin teilte seelenruhig mit, dass der Strom erst gegen 17 Uhr wieder eingeschaltet werde. Das passiere jeden Tag und schon seit einigen Wochen.

Am Grenzübergang Siret wurde die Gruppe an der rumänischen Seite von einem zuvorkommenden Grenzbeamten empfangen. Die Passkontrolle dauerte höchstens eine halbe Stunde, obwohl ein jamaikanischer Pass einige Schwierigkeiten bereitete. Diese Ungerechtigkeit wurde durch den Aufenthalt an der ukrainischen Seite ausgeglichen: Zwei Grenzbeamten brauchten gut eine Stunde, um alle Passnummern in den Computer einzutippen. Weitere zwei Stunden verstrichen, bis man die nötige Anzahl der Stempel auf dem Passierschein für den Reisebus hatte.

Unterstrichen werden muss, dass bei keinem Grenzübergang das Beschleunigungsmittel „Euro“ verwendet wurde. Auf der ukrainischen Seite scheint dies eine gängige Vorgehensweise zu sein. Unsere Gruppe hatte das Glück, die Grenze pünktlich zum Schichtwechsel zu erreichen.

Dabei werden nicht nur die Unterlagen einer Schicht sortiert, sondern auch der Inhalt des einen Spalt offen stehenden Geldschranks überprüft und Zitat: „In einen Gemeinschaftstopf geworfen.“ Wie gut für die Ukraine, dass sie nicht in den Schengen-Raum will. Da hätten nicht nur Deutschland, Frankreich, Niederlande und Finnland etwas auszusetzen gehabt.

In Czernowitz angekommen, lockte das Hotel „Bukowyna“ an der ehemaligen Siebenbürgerstraße die Reisenden mit vier Sternen. Ein Türsteher gehörte dazu genau so, wie eine mit Blumentöpfen verstellte Rampe. Diese schien nicht dazu gedacht, den Gästen das Hinaufbringen von schwerem Gepäck zu erleichtern und war dementsprechend noch nie verwendet worden.

Die Strompannen wollten uns auch in der Ukraine willkommen heißen: das Hotel versank für gut eine Viertelstunde im Dunkel. Für einen der Gäste hatte das die wahrscheinlich unangenehmste Zeit seines Aufenthalts in Czernowitz zur Folge: Er steckte in einem Fahrstuhl. Auf die Frage, ob man den Fahrstuhl öffnen könne, bekam ich eine so einfache wie logische Antwort: „Wir haben keinen Strom“.

In der alten Bukowina-Hauptstadt

Wer die Geschichte der Bukowina einigermaßen kennt, wird vom Aussehen des größten Teils der Altstadt wenig überrascht sein. Über 140 Jahre gehörte Czernowitz zu Österreich-Ungarn und diese Zeit prägte die Stadt am Prut am nachhaltigsten.

Die Herrengasse mit den Häusern der wohlhabenden Bürger, der Ring-Platz mit dem Rathaus, dem Wiener Caféhaus und den früheren Hotels, sowie der Elisabeth-Platz mit dem Stadttheater, dem Jüdischen Haus und einer Synagoge um die Ecke zeigen eine stolze zwar Provinz- aber doch Hauptstadt. Früher beeindruckte die Stadt ihre Gäste schon mit dem imposanten Bahnhofsgebäude, welches nicht nur einfache Bürger betraten, sondern auch die österreichischen Kronprinzen.

Der beeindruckendste Gebäudekomplex der Stadt liegt aber auf dem Bischofsberg. 1864 begannen hier unter der Leitung des Architekten Josef Hlávka die Arbeiten an der Residenz des orthodoxen Metropoliten. Hier zog in der sowjetischen Zeit die aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Zugehörigkeit der Bukowina zu Österreich gegründete Universität ein. Die östlichste deutschsprachige Universität wurde der Stadt von Kaiser Franz Joseph I. geschenkt und bestand anfangs aus drei Fakultäten: griechisch-orientalische Theologie, Rechts- und Staatswissenschaften und Philosophie.

Die 281 Studenten wurden damals von 40 Professoren unterrichtet.

In der Stadt lebten Ukrainer, Polen, Rumänen, Juden, Roma, Armenier, Österreicher, Deutsche und sie alle prägten das Stadtbild auch durch ihre Kirchen und Gebetshäuser. Die armenische Kirche nach dem Projekt von Josef Hlávka ähnelt der Metropoliten-Residenz, die griechisch-katholische und die russisch-orthodoxe Kirche prägen die Unterstadt, die Herz-Jesu-Kathedrale erhebt sich in der Nähe des Austria-Platzes. Am Franz-Joseph-Platz steht die Metropoliten-Kirche mit der Kuppel im Stil der Isaakskathedrale in Sankt Petersburg. Seit den Renovierungsarbeiten zum 600jährigen Stadtjubiläum erstrahlt diese Kirche im ungewöhnlichen Rosa.

Die Stadt der Juden

Das Jüdische Viertel liegt etwas abseits, eingeklemmt zwischen der Hauptstraße, der Russischen Gasse und der Bahnlinie. Auf der anderen Seite der Gleise befindet sich auf einem Hügel der jüdische Friedhof. Laut der letzten Volkszählung stellt die jüdische Gemeinde heute weniger als ein Prozent der Stadtbevölkerung dar. 1910 sah es noch ganz anders aus: Die Juden waren mit 29 Prozent die größte Gemeinschaft der Stadt.

Das ist jedoch nur eine ungefähre Zahl, da nach der Muttersprache und nicht der Nationalität gefragt worden war und Jiddisch nicht angegeben werden konnte. Die jüdische Gemeinde sprach, wie die meisten Stadtbewohner, fast alle Sprachen. Besonders aber wurde das Deutsche gepflegt. Von Karl Emil Franzos wird überliefert, wie sein Vater ihm seine Herkunft erklärte: „Du bist ein deutschsprachiger Untertan des österreichischen Kaisers, gehörst nur dem mosaischen Glauben an.“

Heute gibt es in Czernowitz nur eine funktionierende Synagoge. Der alte Tempel steht aber immer noch an der Kreuzung der Tempel-, Universitäts- und Karolinengasse. Man wollte ihn in der sowjetischen Zeit zerstören, doch waren die Mauern so dick und stabil gebaut, dass man nur die Kuppel abtragen konnte. Im Gebäude wurde eine Sporthalle eingerichtet und später ein Kino.

Doch die Erinnerung an die Synagoge der orthodoxen Juden ist nicht verschwunden. Auch heute wird dieses Kino im Volksmund „Cinemagoge“ (aus „Cinema“ und „Synagoge“ zusammengesetzt) genannt.

Der jüdische Friedhof ist recht gut erhalten. Nur die Totenhalle steht verfallen am Eingang und blickt mit scheibenlosen Fenster-Augen auf die „Klagemauer“ – ein Mahnmal aus zerschlagenen Grabsteinplatten. Der alte Teil des Friedhofs liest sich wie ein who-is-who der Stadtgeschichte: Rabbiner, Schriftsteller, Bankiers und Bürgermeister liegen hier begraben. Leider wurde auch dieser Ort der Ruhe nicht verschont.

Einige Gräber sind offen, Grabsteine stehen schief oder sind zerschlagen. Erst in den letzten Jahren wurden dem breiten ukrainischen Publikum weltbekannte jüdische Schriftsteller, die aus der Stadt stammen, bekannt gemacht. Das Geburtshaus von Rosa Ausländer oder das von Paul Celan tragen nun Gedenktafeln und werden beim Stadtrundgang gezeigt. Ein Denkmal Paul Celans schmückt die Hauptstraße.

Die Stadt der vielen Völker

Beginnt man die Besichtigung der Stadt mit der Herrengasse, fallen einem die sogenannten „doma“ (Häuser) auf. Das Deutsche Haus steht dem Polnischen Haus schräg gegenüber. Etwas weiter, bei der armenischen Kirche, befindet sich das Ukrainische Haus. Am Ring-Platz, in der Nähe des Rathauses, schmückt sich mit dem Bild von Mihai Eminescu das Rumänische Haus. Und vier starke Männer stützen die Mauer des Jüdischen Hauses am Elisabeth-Platz.

Diese Kulturzentren der wichtigsten Völker der Stadt sorgen für den Erhalt des Kulturerbes, der Sprache und der Bräuche. Sie zeigen auch, dass das Zusammenleben möglich war und möglich ist. Nur wie lange? Die deutsche Minderheit ist in Czernowitz verschwindend klein und es fehlt ihr, wie auch der in Siebenbürgen, an Jugend. Die Mehrheit der Deutschen verließ die Stadt bereits 1940 im Zuge der Heimholung. Während der sowjetischen Zeit verkleinerte sich auch die Anzahl der Polen und Rumänen. Heute stellen sie noch 0,6 beziehungsweise 4,5 Prozent der Bevölkerung dar.

Dennoch ist Czernowitz eine vielsprachige Stadt geblieben. Ukrainisch ist die Nationalsprache, Russisch wird noch gesprochen. Deutsch wird in der Schule und an der Universität unterrichtet. Überraschenderweise sprach eine junge Verkäuferin im Geschäft ein ausgezeichnetes Deutsch. Eine ältere Dame erkundigte sich nach der Herkunft der Gruppe in einem typisch bukowinischen Deutsch und erzählte uns ihre Lebensgeschichte.

Die Geschäftskontakte zu Polen, wo viele Ukrainer arbeiten, helfen, auch diese Sprache zu erhalten. Und wer Zeit hat, der findet mindestens in der Synagoge einen Jiddisch sprechenden Gesprächspartner.

Und ob sich eine Reise lohnt!

Ja, es lohnt sich, Czernowitz zu besuchen. Es ist zwar nicht mehr die Stadt, in der die vielen Kulturen gleichberechtigt lebten, aber etwas von der Atmosphäre blieb erhalten. Viel wichtiger noch, die Stadt hat ihre Einzigartigkeit behalten. Eine österreichische Stadt in der Ukraine, geschaffen von Juden und Christen, geprägt von Rumänen und Österreichern, erhalten von Ukrainern. Ihr besonderer Charme ist diese Mischung aus West und Ost, gut gewürzt mit jüdischem Humor. Wie ein Ball wurde sie von den Großmächten Russland, Österreich oder Deutschland hin und her geworfen. Trotzdem behielt sie ihre Eigenart. Sie ist weder ukrainisch, noch rumänisch oder österreichisch.

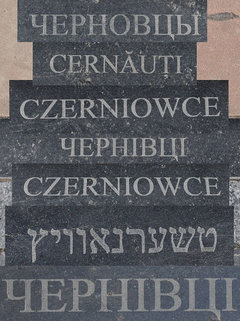

Sie ist eben: Czernowitz/Чернівці/Черновцы/Cernăuţi/Czerniowce/טשערנאָװיץ.

Charmante Mischung aus West und Ost

Ein Besuch in Czernowitz, der einstigen Hauptstadt der Bukowina

Die Herrengasse/Str. O. Kobylianskoj

Das Hauptgebäude der Franz-Joseph-Universität und gewesene Metropoliten-Residenz

Die armenische Kirche gegenüber dem Ukrainischen Haus

Die „Klagemauer“ am jüdischen Friedhof und die Fenster der Totenhalle

Das Rathaus der Stadt – ein Erbstück aus der k-und-k-Zeit

Derselbe Name in verschiedenen Sprachen ist im Pflasterstein an der Herrengasse eingraviert.

Fotos: Andrey Kolobov