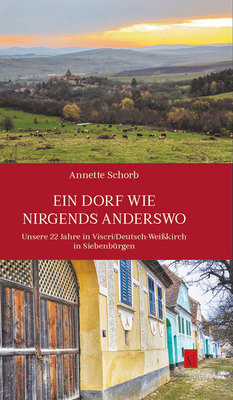

„Ein Dorf wie nirgends anderswo“ – der Titel des Buches von Annette Schorb bringt treffend auf den Punkt, was der Besucher von Deutsch-Weißkirch/Viscri auf den ersten Blick bemerkt: Etwas ist anders in diesem Dorf. Anders als irgendwo auf der Welt. Aber auch anders als anderswo in Rumänien. Auf den Bänken vor den schmucken Sachsenhäusern mit frisch restaurierten Fassaden oder vor den einfachsten Roma-Hütten wird gestrickt und gefilzt, sind Socken, Hausschuhe und Jacken ausgestellt, laden offene Hoftore zum Schauen, Staunen und natürlich zum Kaufen ein. An authentischen Souvenirs aus Deutsch-Weißkirch mangelt es nicht, auch wenn die Produkte gewiss nicht immer den letzten Modeschrei treffen. Hinter der Kirchenburg verlockt ein schmucker Laden mit idyllischem Gastgarten zu einer Rast. Hier gibt es die Vorzeigeprodukte des Vereins „Viscri începe“: Handarbeiten aus Wolle und Filz in charmantem Design, köstliche Marmeladen.

Wohl kaum ein Dorf hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten so gewandelt wie Deutsch-Weißkirch, beobachtet Annette Schorb. Als langjährige Leiterin des genannten Vereins war die 1997 eingewanderte Rheinländerin nicht ganz unschuldig daran. Dabei hatte sie sich anfangs nicht träumen lassen, sich in der Organisation von Schulbussen, Wollsocken, Spinnerei oder Schneckenbekämpfung zu engagieren. Es war die bittere Armut vor Ort, mit der sie in diesem Ausmaß nicht gerechnet hatte. Sie öffnete ihr die Augen für eine Vielzahl an Problemen, die auch in anderen Dörfern Rumäniens typisch sind: eine für Kleinbauern kaum rentable Landwirtschaft, mangelnde Absatzmärkte, ausbeuterische Milchpreise, fehlende Verkehrsanbindung für Arbeit und Ausbildung, Ausbeutung als Billiglohn-Arbeiter und „Land-Grabbing“ durch ausländische Geldhaie. Hinzu kommen EU-Richtlinien, die nicht nur an den einfachen Hirten und Bauern vorbeigehen, sondern ihnen regelrecht den Todesstoß versetzen, schamlose Raffsucht und Korruption in den Bürgermeistereien zulasten der eigenen Dorfbewohner und nicht zuletzt die herablassende Gleichgültigkeit der staatlichen Behörden gegenüber der Landbevölkerung. Kein Wunder, dass hierzulande jeder jedem misstraut!

All diese Probleme illustriert die Autorin anhand persönlicher Erlebnisse. Und immer wieder die besondere Lage der „Țigani“, wie sie sie nennt, denn Roma gibt es laut Volkszählung im Dorf nur zwei: „Als unsere rührige Gemeinderätin europäische Projektgelder für ‘Roma‘ anzapfen wollte, hieß es: ‘Ihr habt ja keine‘.“ So bietet die aufmerksame Beobachterin, die am Rande auch Eindrücke auf Überlandfahrten oder von markanten gesellschaftlichen Ereignissen schildert, etwa dem Kampf um Roșia Montană – „eine Lektion in Raubtierkapitalismus“, mit diesem Erinnerungsbüchlein tatsächlich einen Crashkurs im Rumänien Verstehen.

„Sie arbeiten, wenn es Arbeit gibt“

„Ein Jahrhunderte altes soziales und wirtschaftliches Leben zerstob in alle vier Winde, als wir 1993 zum ersten Mal auf einer Urlaubsreise nach Siebenbürgen kamen. (…) der Ostwind blies die Männer und Frauen nach Westen“, beschreibt sie den Exodus der Sachsen, den das Ehepaar Annette Schorb und Roman Gihr als Urlauber gerade noch mitbekam, aber auch die Arbeitsmigration der übrigen Bevölkerung. Von den 280 Sachsen, die zur Zeit der Wende im Dorf lebten, waren nur noch 49 übrig geblieben. Die anderen Bewohner waren Rumänen und „Țigani“, letztere bildeten die bei Weitem größte Gruppe.

Vier Jahre später trafen Annette und Roman die Entscheidung, ganz nach Deutsch-Weißkirch zu ziehen: Ihm gefiel die Idee, in einem Land zu leben, in dem es noch Bären und Wölfe gibt, sie erschreckte der Gedanke, in ihrer Münchner Zahnarztpraxis alt zu werden. Bei großer Sparsamkeit, rechneten sie aus, könne man die Jahre bis zur Rente ohne Einkommen auskommen.

Die beiden waren nicht das einzige Aussteigerpaar vor Ort: Schon Jahre zuvor hatte es die Deutschen Harald und Maria (im Buch werden nur Vornamen genannt) auf der Suche nach einem einfachen, naturnahen Leben dorthin verschlagen. Sie waren es auch, die das Sockenprojekt begonnen hatten, nachdem sie anfangs armen Romafrauen ihre fersenlosen „Beutelsocken“ abkauften – aus Mitleid und um Eigeninitiative statt Bettelei zu fördern. Mit sehr viel Einsatz und Unterstützung aus Deutschland gelang es ihnen, die Produkte nach und nach zu verbessern und einen Absatzmarkt zu erschließen. Das Sockenprojekt schlug ein wie eine Bombe, erinnert sich Annette Schorb, die es nach der Rückkehr der Gründer nach Deutschland weiterführte – und räumt mit einem Vorurteil auf. „Wie kriegt ihr die Zigeuner zum Arbeiten?“ wurde sie vor zwei Jahren von einer aus Siebenbürgen ausgewanderten Schriftstellerin gefragt, die in Katzendorf/Cața ein Erinnerungsbuch schrieb. „Keine Ahnung. Bei uns arbeiten alle“, erwidert sie erstaunt. „Vielleicht kommen sie nicht ganz pünktlich und zuverlässig zur ausgemachten Stunde, aber sie arbeiten, wenn es denn Arbeit gibt.“ Anders offenbar in Katzendorf: „Die Zigeuner“, bedauerte die Sächsin, „schicken ihre Kinder nicht zur Schule, vertrinken die Sozialhilfe und erbetteln sich das tägliche Brot.“

Tief sitzendes Misstrauen

Das soziale Gewissen der Einwanderer aus dem „wohlhabenden Westen“ bewirkt viel Gutes in dem abgelegenen Dorf: Harald und Maria hatten während der Schulzeit Kinder aus den ärmsten Familien aufgenommen, weil es an Pausenbrot, Kleidung, Heften, kurz an allem, fehlte. Hartnäckig bauten sie das Socken- und Filzprojekt auf und aus. Sozialarbeiterin Tina, mit ihrer Familie aus Dresden zugezogen, machte „Straßenschule“ für die Ärmsten und ruft nachhaltige Jugendprojekte ins Leben. Mit EU-Fördergeldern richtet sie Therapie-, Seminarräume und Turnhalle ein. Eine Suppenküche für die Ärmsten wird gegründet, Hausaufgabenhilfe für Kinder organisiert. Belgier schaffen ein Homecare-Projekt für Alte und Kranke in fünf Dörfern: Für einen jährlichen Beitrag von 17 Euro können sich die Bewohner für den Krankheitsfall oder im Alter häusliche Pflege sichern. Wer kein Geld hat, zahlt mit Socken. Der symbolische Beitrag deckt nicht einmal die Unkosten.

Doch statt Dankbarkeit zu ernten, erwecken die Helfer Argwohn. „Machen Harald und Maria vielleicht mit ihrer Hände Arbeit ein Riesengeschäft in Deutschland?“, diese Frage schwelt lange vor dem Hintergrund eines in der Gesellschaft tief verankerten Misstrauens in den Strickerinnen. „Dass in Deutschland Charlotte, Barbara, Eva, Gabriele und andere ihre Freizeit opferten, Vertriebswege aufbauten und an Winterwochenenden auf Bauern- und Weihnachtsmärkten froren – das haben sich die Frauen nicht bewusst gemacht.“

Vor diesem Mentalitätsunterschied werden idealistische Bemühungen hart auf den Prüfstand gestellt. „Irgendetwas stimmt doch mit diesen Deutschen nicht. Da siedeln sich Maria und Harald, Annette und Roman im hinterletzten Kuhdorf in Rumänien an, wo doch normale, vernünftige Menschen in die andere Richtung ziehen. Haben sie zu Hause etwas angestellt? Alten Frauen die Handtaschen weggerissen oder Spielschulden?“, schreibt Annette Schorb. Vergeblich erklärt man einfachen Dorfleuten, dass einen Wohlstand langweilt und die Konsumgesellschaft abschreckt, dass Naturnähe und dörfliche Einfachheit verlockender sein können. Auch Annette und Roman bleiben nicht verschont. Als sie dank einer Spende der Hannoveraner Waldorfschule Laufenten einführten, um die neu eingeschleppte Spanische Wegschnecke zu bekämpfen, die die Gärten der Dörfler kahlfraß – sie waren schließlich auf deren Erträge angewiesen – sahen sie sich mit einem hässlichen Gerücht konfrontiert: Sie selbst hätten die Schnecken ins Dorf gebracht, um mit den Enten so richtig Geld zu verdienen!

Doch steter Tropfen höhlt den Stein. Am Schluss resümiert Annette: „Wir sind zusammen mit den Frauen stolz darauf, dass sich eine Dorfgemeinschaft entwickelt, die stark ist, stärker als die Anziehungskraft des ‘Goldenen Westens‘“. „Dass die Belgier die 17 Euro selber einstecken und ‘Șmecherie‘ machen, das glaubt inzwischen wirklich niemand mehr. Da haben wir doch einiges erreicht.“

Von fehlgeplanter Planwirtschaft in die globalisierte Welt

„Wir wollten eine Welt kennenlernen, die grundsätzlich anders ist als alles bisherige, mit Menschen, die anders leben und denken, andere Probleme haben und andere Lösungen“, motiviert die Autorin ihr Lebensabenteuer. Doch nach 22 Jahren hat sich vieles verändert, nicht nur, dass man nicht mehr zum Nachbarn zum Telefonieren gehen muss. „Es ist schöner geworden“, gesteht sich Schorb ein. Die Häuser wurden renoviert, das Abwasserproblem ist gelöst, es wird in einer biologischen Kläranlage gesammelt. Tourismus hat den Dorfbewohnern einen bescheidenen Wohlstand gebracht. Statt Kühen verstauben nun Autos und Busse die idyllischen Dorfstraßen. Ruhe und Beschaulichkeit sind dahin. Zurück bleiben viele Fragen, Bedauern und ein bisschen Wehmut: „Wird die Herde, die es in vielen anderen Dörfern schon nicht mehr gibt, weiterhin im Sommer auf die Weide ziehen?“ Wird sich die Milcherzeugung auf diese Art noch lohnen? Die Schlaglöcher in der Straße sind verschwunden, der Weg in die Stadt um 20 Minuten kürzer. „Aber was machen Mittel- und Seitenstreifen, Leitplanken und betonierte Abwassergräben anstelle der Pappelalleen mit der Landschaft?“ Das „Dorf wie nirgends anderswo“ hat seinen Weg in die globalisierte Welt angetreten, mit allen Vor- und Nachteilen. „Wünschen wir, dass es gelingt, was unser Nachbar als Leitspruch an seine Fassade schrieb: Lasset uns am Alten, so es gut ist, halten. Aber auf dem alten Grund Neues wirken jede Stund.“