Auf den deutschen Autobahnen passieren manchmal recht merkürdige Dinge. Mal liegen dort laut Verkehrsmeldungen Möbelstücke herum, mal jault ein vergessener Rasenmäher auf der Überholspur auf, und es gibt sogar Fälle, wo Kinder auf der Standspur spielen, fröhlich und sorgenfrei. Glückliches Deutschland!

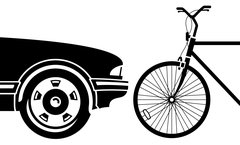

1987 saß ich im Auto unterwegs nach Duisburg, als ich in den Verkehrsmeldungen im Rundfunk hörte, dass ein Reisender sich von Düsseldorf nach Köln über die A59 aufgemacht hatte, und zwar mit dem Fahrrad. Wer in aller Welt war denn auf diese Idee gekommen, fragte ich mich, und als ich dann das Abendessen zusammen mit meinem Vater einnahm, berichtete er mir zu meiner Überraschung, dass er das gewesen war.

Er lebte damals mit meiner Mutter in Temeswar, war seit einer Woche in Düsseldorf auf Besuch und fand diese Stadt großartig. Vor allem die vielen Gehwege ganz ohne Schlaglöcher und die extra ausgewiesenen Fahrradwege hatten es ihm schwer angetan. Mit meinem holländischen Rad fuhr er sie unermüdlich auf und ab, solange ich bei der Arbeit war. Er konnte gar nicht genug davon bekommen, und so war er an jenem Tag auf der A59 gelandet. Zumal sich zu diesem Zeitpunkt ausnahmsweise mal weder verlorene Schränke, Tische oder Betten, noch spielende Kinder auf der Fahrbahn befanden, kam er recht gut voran, und den ihn wild anhupenden Autos um sich herum winkte er fröhlich zu. Er schaffte es, in Nullkommanichts wieder an seinen Ausgangspunkt zu gelangen, indem ihn eine Polizeistreife nur wenige Minuten nach seinem Start anhielt, um ihn mit dem Dienstwagen mitzunehmen und zu uns nach Hause zu bringen. Er fand die beiden Polizisten völlig in Ordnung, denn beim Aushändigen des saftigen Busßgeldbescheids, für den ich anschließend aufkam, hatten sie ihm freundlich zugelächelt.

Aber mein Vater wunderte sich hierzulande nicht bloß über die schlaglochfreien Fuß- und Radwege, sondern auch über die Eingangstür der Apotheke in der Fußgängerzone, die sich jedesmal, wenn er daran vorbeiging, ganz von allein weit öffnete. So viel selbstverständliche Höflichkeit war er überhaupt nicht gewöhnt, in Rumänien öffneten sich die Türen nur schwer, vor allem die Türen der Behörden, und die Polizisten lächelten nie, sie schauten einen immer an, als wäre man ein Verbrecher.

Trotzdem hielt es mein Vater in Düsseldorf nicht lange aus und beschloss nach nur zwei Wochen, nach Temeswar zurückzukehren, obwohl er mindestens 4 Wochen für seinen Aufenthalt eingeplant hatte. „Hier bin ich bloß ein Fremder“, sagte er, „und ich fühle mich fehl am Platz. Aber zu Hause kennt mich jeder, sogar die Steine auf der Straße wissen, wer ich bin.“ „Und sogar die Schlaglöcher“, feixte ich, doch er war für meine Ironie unempfänglich. Er kehrte also nach Temeswar zurück, mit einer Kreissäge, die ihm zur Vervollständigung seines Geräteschuppens noch gefehlt hatte.

Ein Jahr später fuhr ich im Juli nach Temeswar, um meine Eltern wie jedes Jahr zu besuchen.

Ich saß in meinem klapprigen Opel-Rekord, und als ich mich drei Stunden nach dem Passieren der ungarischen Grenze dem Elternhaus näherte, traute ich meinen Augen nicht. Am Ende der Straße, an der Spitze des 10 Meter hohen Holzstrommastes am Wegesrand, erblickte ich meinen Vater, der mir heftig zuwinkte. Es war schlicht unglaublich! War er etwa in einem Anfall von Ungeduld auf diesen Strommast geklettert, um weit in die Ferne nach meinem eintreffenden Auto Ausschau zu halten? War er nun aus lauter Sehnsucht nach dem ausgewanderten Sohn völlig durchgedreht?

Mitnichten. Denn, wie er mir nach der Begrüßung und dem freudigen Umarmen erzählte – er roch nun stark nach Teeröl, ebenso wie der Strommast – herrschte auf dieser Straße seit fünf Tagen Stromausfall. Und weil die Stadt trotz wiederholter Beschwerden der betroffenen Bewohner nicht einmal im Traum daran dachte, einen Elektriker vorbei zu schicken, hatte sich mein Vater kurzerhand entschlossen, die Reparaturen selbst in die Hand zu nehmen. Er war zwar beruflich Schlosser, doch er schaffte es trotzdem, den Stromausfall zu beheben. Nun konnte man also während meines Aufenthalts abends wieder das Licht einschalten, besser gesagt, eine einzige Glühbirne, denn mehr als eine Glühbirne pro Haushalt war per Staatsdekret aus Energie-Spargründen nicht erlaubt. Rumänien war zutiefst verschuldet, und der womöglich sogar aufs Klo mit dem Hubschrauber fliegende Ceauşescu hatte das Volk zum Energiesparen verdonnert. „Dieser Mistkerl!“, schimpfte mein Vater. „Wenn ich nur sein Ende erleben würde!“ Kontrolleure liefen nachts durch die Straßen, und meldeten bei der Behörde jedes unerlaubt angezündete Lichtlein, das sie entdeckten. Aber natürlich nur dann, wenn sie wegen der weit und breit herrschenden Finsternis nicht in eins der unzähligen tiefen Schlaglöcher fielen und sich das Genick brachen, zur großen Freude der im Dunkeln Sitzenden.

„Dein Vater ist nicht ganz bei Trost!“, erklärte mir meine Mutter besorgt beim Abendessen, während er sich mit der Kreissäge unter dem riesigen Nussbaum auf dem Hof zu schaffen machte und seinen tiefen Frust an einem unschuldigen Holzklotz ausließ. „Wäre er vom Strommast gestürzt, hätte ich vergeblich den Notdienst angerufen. Sie hätten die Ambulanz nie und nimmer vorbeigschickt.“ Denn mein Vater war bereits 67 und Noteinsätze gab es seit einiger Zeit nur noch für Leute bis 65. So schlug man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Man sparte nicht nur Sprit, sondern auch noch die künftige Auszahlung der Rente, falls der Betroffene ganz ohne Auto ins Jenseits wanderte.

Alles war bestens organisiert. „Der Müllwagen kommt jetzt nur noch einmal im Monat, aus Spargründen“, berichtete mir mein Vater. „Und wie kommt ihr damit klar?“, fragte ich erstaunt. „Ganz prima!“, antwortete er. „Denn es gibt ja kaum noch Abfälle. Da es nichts mehr zu kaufen gibt, hat man auch nichts mehr zum Wegwerfen.“ Also, das musste man der Regierung schon lassen, sie hatte wirklich an alles gedacht.

Wir schrieben das Jahr 1988, und ein Jahr später, im Dezember, ist dann Ceauşescu gefallen. Mein Vater war zwei Monate früher an Krebs gestorben.

Da meine Mutter kein Fahrrad fuhr, schenkte sie sein Fahrrad meinem Onkel Nicu. „Vergelt’s Gott!“, bedankte sich dieser. Er ist danach jahrelang damit gefahren, tagaus, tagein, im festen Glauben, dass mein Vater sich dadurch simultan des Radfahrens im Jenseits erfreuen würde. Wenn dem so gewesen sein sollte, kann ich nur inständig hoffen, dass er im Himmel die Autobahnen gemieden hat.